やってきました!ご近所デイゲーム!

・・・と言いたかったのだが・・・(´・ω`・)エッ?

せっかくMJリグで久々の釣果があったのに、スマホを忘れたので釣果写真は無し。今日はご近所サーフではかなりレアな、20センチ超のアオハタを釣り上げたのに。

まぁ、これからも釣れるでしょうから、釣果記事はまた今度ね。

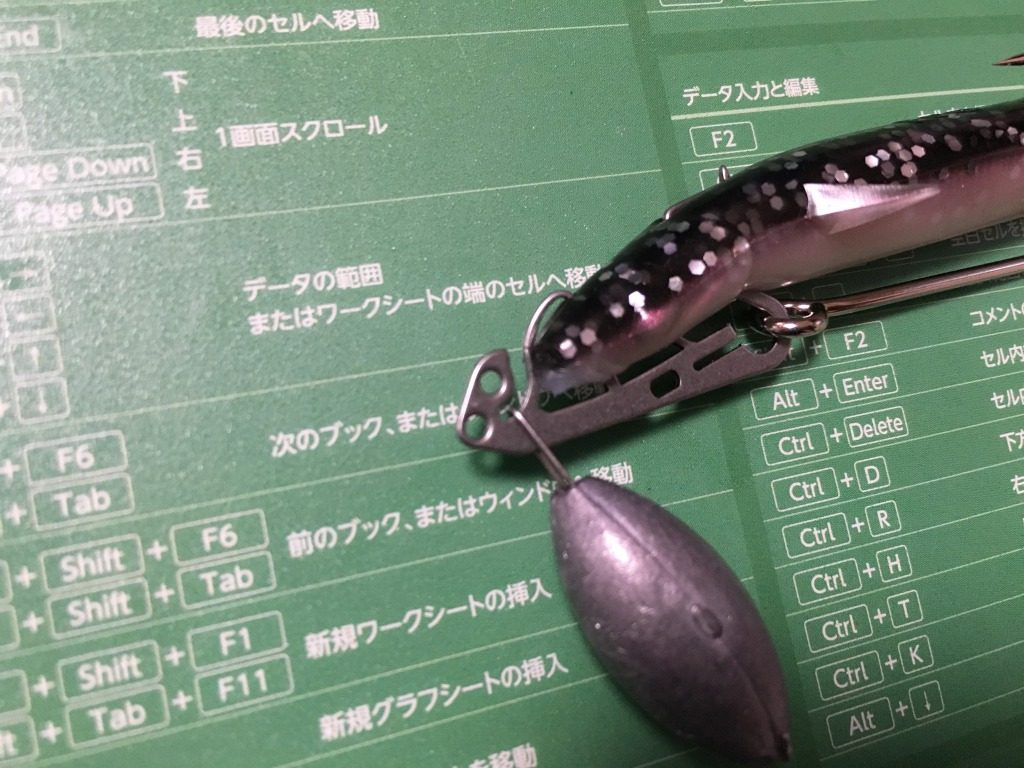

というわけで、今日は初のアオハタを釣ったわけだが、今回注目したいのはアオハタの釣果ではなく、MJリグで広範囲にボトムの状態を確認しながらポイントを定めて釣れたということ。底物ターゲットを狙う上でのパイロットリグとして、MJリグの効果を実感できた釣果であった。

これまでも散々記事にしたように、オレ的には十分に使い倒した上で、MJリグの良さを理解している。

しかし、最近は匿名でブログを書けるのを良いことに、根拠もなく試してもないのにいい加減なことを書いていたり、見た目や手作り感があるからというだけで小バカにしているコメントなどを見かける。

正直言ってオレさえMJリグが使えればそれで問題ないのだが、顔を出さない、名前も公開しないのをいいことに(オレも出していないがw)、好き勝手,いい加減なことを言っているのがあまりに多すぎる。

今回は、それらにちょっと警鐘を鳴らす脱線ネタを含めながら、改めてMJリグが底物を狙う上でのパイロットリグとして優れている点に焦点を絞って述べてみたいと思う。

MJリグがパイロットリグに適している3つの要素

まずは、MJリグがパイロットリグとして適している要素を3つ挙げたい。

1.抜群の飛距離

ワームリグの中では、同重量で比較すれば、おそらく最長距離を出せる。

しかも、どの方向の風にも最も影響を受けにくい。

直リグやらマッキンリグ,あるいはそれに近い形状の○○リグなどと称して、「MJリグと同等、あるいはそれ以上の飛距離」とかコメントしているブログなどを見かけるが・・・まー試してもないのに何でも書きゃ良いと思っている輩が多すぎるので、敢えてこの不肖ゆたりなから言わせてもらおう。

違うって! いくらMJリグに似てても、安定した飛距離を出せませんからっ!

ザンネン! Σ(゚д゚lll)

厳密に言うと、あのマルチジョイントとシンカーの管の形状が、安定した飛距離を出すポイント。

この形状でないと、ちょっとでも風が吹くと、キャスト時にリグがクルクルと回転して、必ず失速してしまう。

単にナス型オモリを、スナップを介してワームの先端に付けたところで、無風時でティップの硬いロッドというごく限られた条件であれば飛距離は出せるかもしれない。

しかし、ちょっとでも条件が変わってしまえば、絶対に飛距離は出せない。

ちなみに、まだ使ったことはないが、「海原はるか」ルアーもどうなんでしょうね?

構造上、これも直リグなどと同じだと思うんですが。あまりに高価なので、試す気すらならないんですが。売れてるんですかね? (。´・ω・)?

ちょっと話は脱線したが、MJリグにはそれだけ飛距離を安定して出せるギミックが備わっているということなのだ。

2.ボトムタッチの感度

リグのフロントにシンカーがむき出しの状態であるため、ボトムタッチの感度は群を抜いている。

テンションフォール、フリーフォール共にシンカーからストンと落ちていくので、おそらく通常のジグヘッドよりもボトムタッチの感度は優れている。

ちなみに、メタルジグでも樹脂コーティングされているダイワのファントム。

浮き上がりが早く、ゆっくりフォールするのは良いので、これはこれで重宝している。

しかし、ゆっくりフォールする分、着底感が非常に悪い。

着底がわかりにくいということは、ボトムの状態を把握しにくいということにもなる。

砂底なのか?泥に近い砂底なのか?大きい岩があるのか?海藻があるのか?

正確には分からなくとも着底の反応によってある程度のところが想像できないと、アングラー側は集中してボトムを探ることができない。

場合によっては、ボトム感度が悪すぎる故、リグを長時間ボトムに放置してしまい、リグが岩の間に入り込んで根掛かりしてしまうこともある。

着底感度は、そういった意味でも底物狙いには必要不可欠なのだ。

3.根掛かり回避能力の高さ

MJリグの根掛かり回避能力の高さ。

これについては、直リグと同じリグ構造であることと、単にシングルフック仕様では針先が上向きだからということもあるが、単にそれだけではない。

先ほどのボトム感度が良いことも根掛かり回避には不可欠な要素になる。

ボトムを感知したら、すぐにリフトすれば良いわけだから。

ボトム感知が悪いと、岩の間にリグが入り込んでしまい、リグそのものやリーダーが食い込んで根掛かりしてしまう。

現在のナツメシンカーは、以前の丸型シンカーと比べてもすり抜け能力が高いため、根掛かりしにくくなっている。

それ以外にもリトリーブする時に水を受ける表面積が大きいため、リグの浮き上がりが早いことも根掛かりしにくいことに繋がっている。

ちょっと話は逸れるが、他の人がMJリグを使っている写真なんか見ると、オレみたいにシングルフック1本ではなく、ほとんどが市販のヒラメ用ジグヘッドリグと同じようにトレブルフックを2連にして釣っているのをよく見かける。

そんなにシングルフックだけでは不安かね?

ヒラメだってあんなサイズのワームなんて丸呑みしてしまうんだから、逆にトレブルいっぱい付けたところでバイトの邪魔だと思うのだがね。いまだにいるよねー。

まぁ、それについては、過去記事をご覧くださいな・・・

MJリグがパイロットリグとして優れている理由

風やうねりなどの影響を受けにくく安定した飛距離を出しつつ、広範囲にボトムの状態を探れる。

しかも根掛かりを回避しながらも、同時に魚を誘い出すことができる。

これだけの要素を兼ね備えた、これほど底物狙いに優れたワームリグは、MJリグ以外に無いと思っている。

他のワームリグはこうした要素のいずれかが優れているというのはあるが、これらの要素をすべて高次元に備えているのって、実は見当たらないと思うんだけどね。

あればぜひ教えて欲しい。

まとめ

以上、理屈から考えても、パイロットリグとしてのMJリグの優位性はご理解いただけるはず。

妙な固定観念や思い込みさえなければ、MJリグで釣れない理由はない。

あとは信じて使い続けるのみ。

釣れない時って、ルアーのせいにしたり、カラーのせいにしたり、飛距離が出せないとロッドのせいにしたり、ラインのせいにしたり、・・・ドツボにハマることが多い。

優先すべきは、「ルーチンを怠ることなく、ルーチンできるか」。これに尽きると思う。

どんな条件下でも、当たり前のことを当たり前のようにできるMJリグ。

偏見や固定観念を持っている人こそ、まずは使ってみてはいかがかな?

コメント

本当にそう思います笑しかも学生の自分にとって1本100円するフックを何本もつけられませんわ笑

いつも共感できることが多くて見てます。これからも頑張って下さい

カーターさん、アホアホブログへようこそ!

最近の釣り業界は、本当に良いものを提供しようという気概を感じられません。人気アングラーなどを頼って、ファンに買わせるというキナ臭さがプンプンします。最近ではパクリのものでも高価だったりするから、タチ悪いったらありゃしない。

要は、アングラー側が「賢く」あればよいわけです。「賢い」アングラーを目指しましょうね!