夏も暑さ真っただ中となってまいりました~(*´Д`)

今年は釣りへ行く頻度も落ち、たまに行っても、コンディションが悪くてアタリすらない時が続いております。

さすがにこんな暑い中、海へ行く気にもならないので、行くとしたらもっぱら芦ノ湖か河川。

完全に涼を求めた釣行となっておりますね(#^.^#)

さて、話は変わり・・・

かつてはヒラメDS、近年はMJリグでおなじみだった柏木晃さんが亡くなって、早1か月。

じつはこの3年ほど、柏木さんは体調不良が続いていた。

その間、奇跡の復活を遂げたこともあったが、最終的には病魔に勝つことができず。

この不肖ゆたりなが、結果的に最期を看取ったかたちとなった。

そこで今回。

ヒラメDSやMJリグと同じく、柏木さんの遺作ともいえる、日本初(世界初?)のサーフヒラメ専用ロッド、ノリーズのフラットフィッシュプログラム ラフサーフ88について語ろうかなと。

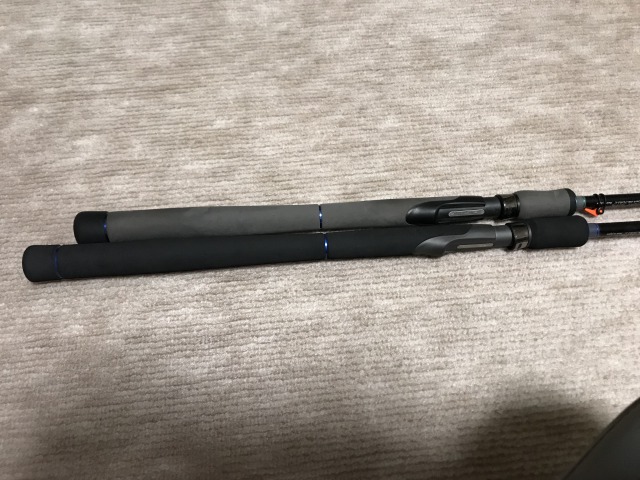

自分は初代ラフサーフ88も使ったことあるが、どちらかといえば2代目ラフサーフと最新のラフサーフ88カスタムを主力に使っている。

2代目ラフサーフとカスタムとでは、ガイドリングやグリップ素材が若干違うくらいで、規格や使用感はほぼ同じ。

個人的にはカスタムの黒色グリップよりも、グレーのグリップの方が好みなんだが・・・

過去にもこのアホアホブログに何度かラフサーフの記事を挙げてはいるが、柏木さんの亡き後、改めてラフサーフ88を解説。

本記事では、この不肖ゆたりなによる使用感はもとより、これまで公表してなかった、柏木さんから直接聞いたラフサーフ誕生の経緯や作製意図なども盛り込んでみた。

いつもより多少長尺にはなるが、興味のある方はぜひ最後まで読んでみてほしい。

日本初の「サーフヒラメ専用ロッド」:リリースまでの経緯

現在では、他社から多くのサーフヒラメ専用ロッドがリリースされている。

もっとも有名なのはシマノの熱砂だが、じつはノリーズのフラットフィッシュプログラムが日本(世界?)で最初のサーフヒラメ専用ロッドであったことは、あまり知られていない。

知られていないどころか、雑誌やネット上の「フラットフィッシュおすすめロッド」なんかでも、ラフサーフが入っていることすらない。そのくらい、現在では知名度が低いというより、ないに等しい。

サーフヒラメ専用ロッドなんて無かった当時、メーカー側も「こんなの出して売れるの?」と懐疑的だったらしい。

まぁノリーズは、当時は釣りえさのマルキューから派生したばかりのルアーブランドだったんで、徐々に認知されていけばいいかなー的な感じだったようだけど。

サーフヒラメ専用ロッド開発を始める際、「ヒラメ釣りメソッド」としてヒラメDSを提唱していた柏木さんに注目。ノリーズ担当者が柏木さんへ直談判したことから、ヒラメ専用ロッドの開発がスタートした、というわけ。

柏木さんのほかにもう一人、当時サーフからのヒラメ釣りを提唱していたのが、鹿島灘をメインフィールドとしている大久保氏。ノリーズはこの2名をメインにヒラメロッドの開発が始まった。

当時リリースされたのは、7フィート台のサンドウェーブ74と8フィート台のラフサーフ88,9フィート台のシューティングサーフ96の3機種。

大久保氏はサンドウェーブ74とシューティングサーフ96、柏木さんはラフサーフ88をプロデュース。

単に異なる長さを揃えただけの構成ではなく、それぞれのロッドに異なるコンセプトを付与。

その中でも柏木さんプロデュースのラフサーフ88は、根掛かりの多い西湘の玉砂利サーフでの釣りをベースに開発。

エギングロッドのような操作性,それでいてキャストやヒラメを掛けたときに曲げて楽しめるブランクス,そして長時間キャストを繰り返しても疲れない軽さ。

ラフサーフで設定された8.8フィートは、そのためのベストレングスとなっている。

初期のフラットフィッシュプログラムは、お求めやすい価格設定にすべく、製造コストを抑えた中国製とした。

2代目からはフラットフィッシュの認知度が上がったので、質を重視すべく、日本製へ。

7フィート台のサンドウェーブは早々とラインナップから消え、ラフサーフとシューティングサーフが残った。

カスタムになってからは、さらに10フィートロッドのマッスルキャストが加わり、現時点のフラットフィッシュプログラムは3アイテムのラインナップとなっている。

近年のロッド開発にも、多大なる影響を与え続ける

現在のフラットフィッシュプログラムの中でも、じつはラフサーフはいまだ売れ筋。

というよりも、すべてのノリーズロッドの中でも、最も売れているのが、じつはラフサーフらしい。

ヒラメロッドとして雑誌やネット上で掲載されることはほとんどなく、メーカー側も大きく宣伝しないため、一般からは「もう廃版か?」との噂まであるが、愛用者は思いのほか多い。

というか、じっさいに使ってみて、その良さがじわじわと理解されているというのが、正しい表現になるかな。

しかも、ロッドでは珍しくリピーターが多いのも、ラフサーフの大きな特徴。

新しい素材によるロッドが続々リリースされ、最新のロッドが売れていく中、同じロッドがずっと買われるのも珍しい。

あまり明らかにはなってないが、ラフサーフを使っている有名アングラーも、じつはかなり多い。

このように、ラフサーフの出現によって他のロッド制作へ影響を与えているのは、紛れも無い事実のようだ。

西湘サーフより東北地方で大人気

先述のように、ラフサーフ88は西湘サーフを想定して作られたのだが、10フィート台を好むユーザーが多い西湘サーフでは人気なく、むしろロックフィッシュメインの東北地方のユーザーからの人気が高いのも、大きな特徴。

ロックフィッシュロッドよりもガチガチでなく、遠投性能に長けているのが良いのだろう。

さらには北海道の川サケにも愛用されてたりと、いろんな魚種,シチュエーションで使われている。

かくいうこの不肖ゆたりなも、フラットフィッシュをはじめとしたサーフの釣りから,ライトショアジギング,ロックフィッシュ,ホタルイカパターン、さらには湖や大河川での釣り等、幅広く使いこなしている。

しかも、”なんでもロッド”にありがちな「帯に長し たすきに長し」的なものではなく、どの釣りにも限りなくベストマッチに近いくらいの使用感がある。

以下に述べることは、この不肖ゆたりなが普段から感じていることになるが・・・

西湘サーフは富山などと比べると大きな障害物が少なく単調な釣りになるため、あまりロッド操作をしたがらないアングラーが多く、10フィート以上のロングロッドを好むアングラーが多いのも、西湘アングラーの大きな特徴。

一方の富山は、遠浅サーフからドン深,玉砂利やウィード,岩礁帯もあったりと多彩なフィールド、アングラー側が釣り方やリグなどを自ら工夫する人が多い印象がある。おそらく、東北も同じだろう。

だから、西湘アングラーよりも富山アングラーの方が、明らかに釣りが上手だと感じる。

それと、やはり西湘と富山とでは、魚影の濃さが段違い。

多くの魚を釣っている人の方が、釣りがうまくなるのは当然。

若干話は逸れてしまったが、東北も富山と同じような環境であるから、そんな東北にラフサーフのユーザーが多いのは、本物のロッドであると認められた証拠だとも言える。

ラフサーフ88の真実

ラフサーフには、柏木さん独自の細かいこだわりが盛り込まれている。

以下に、柏木さんから直接聞いた話も含め、いくつか紹介したい。

絶妙なグリップ長

リールシート部分を握って、グリップエンドが肘から出ない程度の、長すぎないグリップ長となっている。

これにより、操作性が著しく向上。

エンドグリップがライフベストに引っかかることなく、手返し良くキャストを繰り返すことが可能。

人によっては「グリップを脇に挟めないから、リトリーブの釣りには不便」との意見もあるが、多少窮屈にはなるが、それもできないわけではない。

そもそもロッドアクションを加えやすいよう操作性を重視しているので、脇に挟むよりも、グリップエンドを肘につけて操作したほうが、ラフサーフ本来の性能をもっとも発揮できる。

力いっぱい振らずとも、ロッドの弾性を利用すれば充分な飛距離が出てくれるので、手返しよくキャストを繰り返しながらランガンしていくスタイルが向いている。

リールシートにもこだわりが

冬でも快適に釣りができるよう、手に直接接するリールシートには金属素材を排除。

真冬に釣りをしてみるとよく分かるが、金属部分に触れるとヒヤッと冷たさを感じる。

ヒラメが釣れる冬でも快適に釣りができるよう、オール樹脂製グリップで構成されている。

そして、リールの固定には、ダウンロックを採用。

これの意図するところは、リールシートの緩み防止。

正直、初代のフラットフィッシュプログラムは、ダウンロック式でもキャストのたびに軋みが出ていたが、2代目の改良型になってからは、ほぼ完璧。

これで、緩みは完全に解消。

トップと第2ガイドとの距離

ラフサーフは、トップガイドと第2ガイドとの距離が極端に狭くなっている。

このガイドセッティングは、2代目ラフサーフからとなっているが、これの意図するところは、PEラインのティップ絡みを防ぐこと。

当時、柏木さんが2代目ラフサーフを開発すべく、プロトタイプのテストをしていたところ、キャスト時にティップ絡みが頻発。

そこで、第2ガイドをトップガイド寄りに位置調整したことで、絡みが激減。現在の独自ガイドセッティングが誕生。

テストに使用したPEラインは、腰のないノンコーティングしたものでやってるわけだから、コーティングラインならほぼ絡みなし。

じっさい、糸絡みを感じないというより、何も違和感なく使えていることが効果の証明なのかなと。

この2代目ラフサーフから生まれた独特なガイドセッティングは、後のノリーズロッドへと継承されている。

操作性重視の長さと軽さ

ラフサーフは、ロッド操作を無理なくおこなえるよう、長さと重量のバランスを最適化。

キャスト性能を損なわないこと。それでいて、ロッドアクションを入れても軽快な操作感があること。

それらの条件を達成すべく、まずはロッド重量は「150グラム以下」で開発。

そこから長さを調整し、たどり着いたのが8.8フィート。

8フィート台というと、サーフの使用では短すぎるように思えるかもしれないが、グリップを除いた有効レングスは、9フィートロッドとほぼ同じ。

じっさいに使い込むとよく分かるのだが、この8.8フィートが絶妙な長さ。

サーフで釣りをするのに充分な飛距離を担保し、かつ、バックスペースが無いフィールドでもキャストに支障のない、絶妙な長さとなっている。

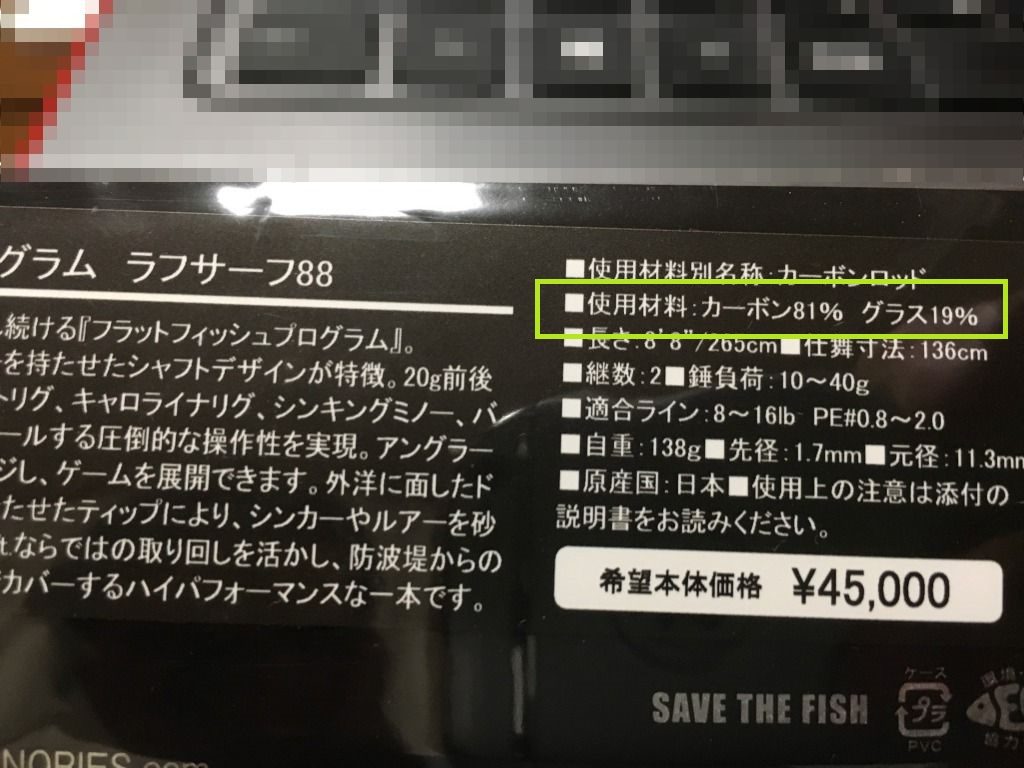

グラスの含有率が高い

ラフサーフは、意外とグラス含有率が高い。

これは、単に原材料費をケチっているわけではない。

キャストや魚を掛けたときにはほどよく曲がるが、だからといって伸されずにほどよく粘ってくれる。

ショアジギングロッドやロックフィッシュロッドのようなバキバキ感はないが、かといってペナペナ感もない。

ちなみに、すべてのノリーズロッドの中でも、破損によるクレームがほとんどないようだ。

それはこのグラス含有率の高さが、それを実現しているのだろう。

当初から:ルアーウェイトMax.40gへのこだわり

ラフサーフは、初期モデルから一貫して、ルアーウェイトMax.40gとしている。

これの意図するところは、サーフでダウンショットリグが快適に使え、たまに青物のナブラが出たときはメタルジグに切り替えても快適に使えるルアーウェイト範囲にある。

柏木さんは、サーフで使うなら「飛距離やボトム感知が快適におこなえる30グラム前後を基準」と考えた。

それには、「扱うにはちょっとかったるいが、40グラムのメタルジグも背負えるくらいでないと」ということで、Max.40gの設定でブランクスが設計された。

ラフサーフ以降各社からリリースされたサーフヒラメ専用ロッドも、じつはこれを基本としている。

あるとき、東北のロックフィッシュアングラーが「ラフサーフは15グラムまでのルアーが快適に扱える」とか言ってたyoutube動画をみた。

そのアングラーは固めのロッドが好みなのだろうが、個人的にはさすがにそれはないなーと。

個人的にも、やはりラフサーフを快適に扱えるルアーウェイトは、柏木さんの意図した30グラムだなと、今でも思っている。

ブランクス:青色から無塗装へ

そして、これはロッドの機能とは別で、ちょっとしたよもやま話にはなるが・・・

フラットフィッシュプログラム最初のロッドは浜の青い海を連想させるべく水色となった。

これはノリーズトップの、田辺氏の要望だったらしい。

しかし、当の柏木さんはお気に召さなかったようだが、ボスの意向を飲まざるを得なかったようだ。

だから、2代目のフラットフィッシュプログラムからは、あえてノンペイント。

これも、柏木さんの強い希望あってのこと。

現在のラフサーフで、より柏木さんの理想形となったわけだ。

ラフサーフ88のまとめ

以上、ちょっと長めに、ラフサーフ88について語ってみた。

今のシューティングサーフやマッスルキャストも使わせてもらったことはあるが、やはり自分にとってラフサーフがいちばんしっくりくるし、使いやすい。

今後も新たなロッドがリリースされるだろうが、よほどのことがない限り、それらを入手したいとは思わないだろう。

それだけのインパクトを、この不肖ゆたりなに与えてくれたのが、ラフサーフ88。

残りの人生、大事に使わせていただきます(*´ω`*)

コメント