PEラインは、ソルトルアーフィッシングでは必須のライン。

飛距離,感度,耐久性、いずれも他のラインを圧倒。

ソルトルアーを始めた頃は、初めてのPEラインに悪戦苦闘したが、慣れてしまえば欠かすことのできない存在。

しかし、いくら慣れたといっても特有のしなやかさが仇となり、エアノットという厄介なトラブルが多いのも、PEラインの現実。

特に夜中の釣りでは、エアノットができていることに気づかずにキャストし、その部分から高切れが生じて高価なルアーをロストなんてこともしばしば。

エアノットが頻発して困っている

エアノットができる原因がまったくわからない

エアノットや高切れができるのが怖くて、常にフルキャストできない

そんな悩みに、不肖ゆたりなの実体験を踏まえた形でお答えします。

自分の釣りとしっかり向き合い、エアノットの呪縛から解放されましょう。

過去のエアノット発生事例

まずは、自身が経験したエアノットについて。

初めてPEラインを使った時は鬼のようにエアノットが発生していたが、PE特性を理解してからは、無駄にエアノットが発生することはなくなった。

しかし、それで完全に解消されたわけではなく、ごくまれにエアノットが発生することも。

そんな中で過去にエアノットが発生した事例は、記憶している限りでは6回ほど。

その時に使用していたPEラインの種類と使用期間,エアノット発生回数は、下記の通り。

・ハードコアX8(デュエル)1.2号 : 1回

・アーマードF+プロ(デュエル)1.0号 : 2回

・ボーンラッシュWX8(よつあみ)1.0号 : 2回

・ピットブル8+(シマノ)1.0号 : 1回

このうち、ハードコアX8で生じたエアノットは、初めての8本編みPEラインを巻いてすぐのナイト釣行で発生。

現在までもう5年以上愛用しており、自分の中ではもっとも使用頻度が高く実績十分のアーマードF+プロでは、2回エアノットが発生。

その中の1回目は、同じタックルでエギングした後に発生。

エギからMJリグへ付け替えてキャストした直後、一気にグシャグシャっと。

そしてもう1回は、横風が強い中。逆巻きしてさらに1年以上使い倒し、かなりヘタった状態の時に発生。

今年から使用しているボーンラッシュとピットブル8+は、いずれも横風が強い中で発生。

ちなみに、いずれもリーダーとのノット部分はガイドに入れていない。

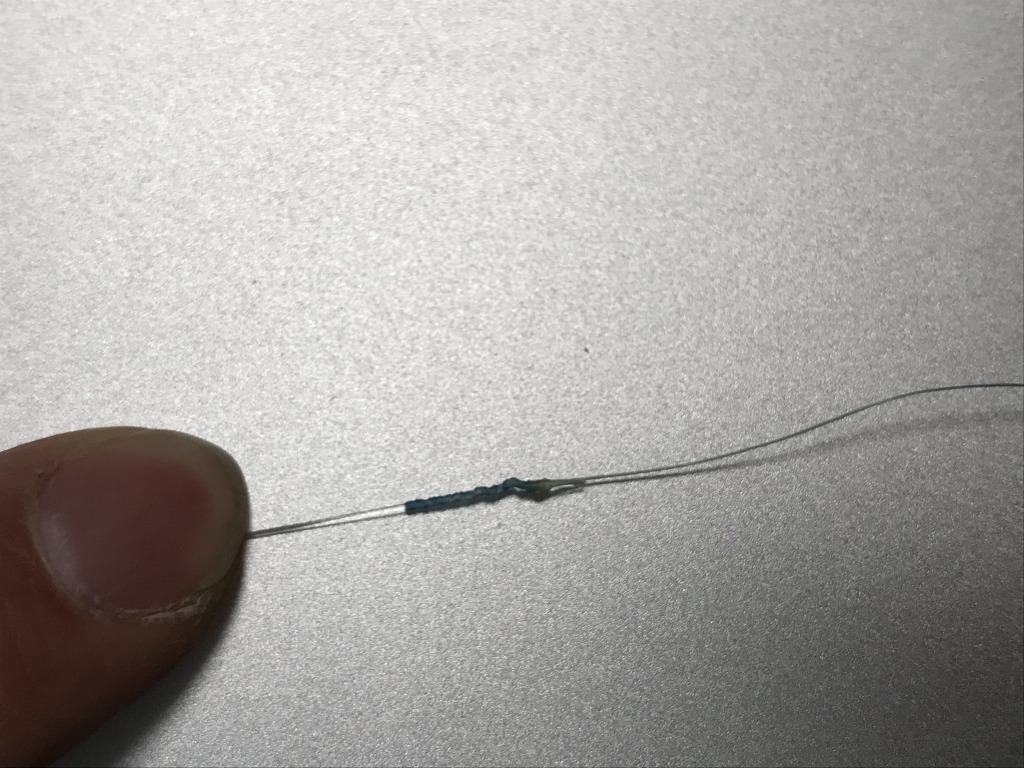

エアノットの発生メカニズム

エアノットの発生する箇所は、スプールからトップガイドまでの間。

さらにその中でも、大きく分けてスプールからバットガイド付近と、そこから先のガイド間とに分かれる。

スプールからバットガイド付近でのエアノット発生

スピニングリールは巻き取りの際に、ラインがガイドを通過し、垂直方向に巻き取られる。

その垂直方向に巻かれたラインは、キャスト時に螺旋を描いて放出。

そのため、スピニングリールでPEラインを巻き取る際にテンションを緩く巻き取ってしまうと、次のキャストの時にその緩く巻かれたラインが引きずられて一気に放出。

テンションがかかっていない状態でまとまって放出されたラインが、ガイドを通過する際に引っ掛かることで急にテンションが掛かって、エアノットが発生する。

ガイド間でのエアノット発生

キャスト時にスプールからPEラインが放出、複数のガイドを通過する。

そのガイドを通過する間、ラインがガイドに接触したり、強風によってガイド間のラインの膨らみなど、さまざまな要因でラインのたわみが起こる。

そこで後から放出されたラインがたわんだラインを先行し、ガイドに当たる際にラインが重なることで糸絡みが起こり、エアノットが発生する。

環境要因に対するエアノット防止策

以上のエアノットの発生メカニズムを理解し、さらにこれまでの経験も踏まえて、エアノットを防止するための対策を、改善効果の高い順に挙げてみた。

いずれにも共通することは、ラインテンションを一定に保つこと。

以下のようなラインテンションを意識した対策をすれば、大幅にエアノットを解消できるはずだ。

スプールへ適正量のラインを巻く

スプールの許容範囲を超えて糸を巻きすぎてしまうと、スプールからオーバーした分のラインがキャスト時にまとまって一気に放出され、糸がらみが発生しやすくなる。

適正な糸巻量は、スプールエッジギリギリよりもわずかに足りないくらい。

スプール目一杯までラインをおさめず、ちょっと足りないかな〜と思うくらいでとどめておこう。

キャスト時は必ずフェザリング

キャストによるライン放出時、スプールから放たれるラインが人差し指に軽く当たる程度のフェザリングをすることで、ラインの整流効果が高まり、以後のラインのバタつきが抑えられる。

特に風が強い時は余計な糸ふけを出さないよう、かならずフェザリングをすること。

フェザリングは最も簡単にでき、ライントラブルの抑制効果も高いので、ぜひ習慣化したい。

フワフワ巻きをしない

スプールへラインを巻くときは、テンションを緩めたフワフワ巻きをしないこと。一定のテンションを掛けて巻き取ることが大事。

特にゆるゆる巻きをしがちなエギングや、軽いルアーを投げた後に重いルアーを投げる時などは要注意。

横風が強くラインが大きくふけるときは、キャストからの着水後にすぐにロッドを立ててラインテンションをかけながら糸ふけを取るよう心がけるとよい。

結束部分をガイドやスプール内に入れない

ロングリーダーを採用している人は、PEラインとリーダーとの結束部分をガイドやスプール内に巻き込んでいる場合が多い。

結び目が最も小さいFGノットでキャスト時のガイドへの引っ掛かりを最小限にしていても、キャスト時にガイドを通る際の抵抗は間違いなくある。

シモリや急なブレイクなどといった根ズレの危険性があるところならば仕方がない。

しかし、ロングリーダーにする理由がなければ、結び目をガイド内に巻き込まないようなショートリーダーにするのも、エアノットを防止する有効な手段の一つ。

ちなみに、この不肖ゆたりなが主戦場としている西湘サーフではロングリーダーを必要としないので、ショートリーダーでノット部分をガイド内に巻き込まないようにしている。

ラインに付着する泡ゴミを除去

ラインに付着する泡ゴミが原因のエアノットは経験したことは無いのだが、エアノットの原因を考えれば、間違いなく起こるはず。

このような泡ゴミも結束部分同様、ライン放出時にスプールエッジやガイドに当たって抵抗となり、エアノットが起こりやすくなる。

だから、海面に泡ゴミが多い時は、スプールへ取り込む前にこまめに取っておきたい。

ハード面からのエアノット防止策

ラインやロッドなど、ハードを替えることでエアノットを大幅に防ぐこともできる。

上記のエアノット防止策を実施すれば確実に改善されるはずだが、それでも改善が見られないならば、以下のハード面を検討してみるのも良いだろう。

ハリの強いPEラインを使用する

エアノットはPEライン特有の張りのなさによって引き起こされる。

それならば、ハリの強いPEラインを選択するのも、エアノットを防ぐ有効な手段。

となると、選択すべきPEラインは以下の2点になるが、それぞれデメリットも存在する。

・ハリの強いコーティング処理されたPEライン

・4本編みPEライン

コーティングはラインが新しいうちは確かに機能するが、コーティングが剥がれると急激にライントラブルが発生する。コーティングされたPEラインを選ぶ際は、コーティングの長期耐久性というのも一つのポイントとなる。

4本編みは原糸が太いためにハリを維持しやすいが、糸鳴りが激しい。糸鳴りを気にしない人であれば良いが、気にする人にはちょっと厳しい。

そこで、そんなこともすべて解消してくれるのが、デュエルのアーマードF+プロ。

アーマードF+プロについては過去に何度も述べているが、このラインの最大の特長はハリの強い特殊コーティング。

編み込みタイプのPEラインでは無いが、この特殊コーティングによってライントラブル発生を大幅に抑制している。

しかもこのラインのすごいところは、この特殊コーティングの長期耐久性の高さ。

1年間使用しても、ハリとコシがほとんど落ちない。色落ちすらほとんどしないという、強固なコーティング耐久性を持つ。先ほど挙げたPEラインの使用実績の中で、アーマードF+プロは最も長く(5年間)使用しているが、過去に起こったエアノットはたった2回。

そのうちの1回は自分のミスでフワフワ巻きしすぎによるもの。もう1回は、1年以上使い続けてラインがかなりヘタった状態の時に、強風下で釣りをしたときに発生したものなので、通常の使い方では大きなライントラブル発生は極めて少ない。

しかもこのアーマードF+プロは、編み込み式のPEラインのようなガイド擦れによる糸鳴りがまったく無い。

さらに強風下ではキャスト時にラインが大きく煽られないので、エアノットが起こる要因を確実に抑えることができる。

ライントラブルを高い次元で解消したいのであれば、個人的にはアーマードF+プロがオススメ。

このように間違いなく良いラインなんだけど〜・・・200m巻の販売がなくなってしまったのは、とても残念でならない。

200m巻の復活を望みつつ、現状は150m巻で我慢しましょうかね。

新品のPEラインに巻き替える

前述の「ハリの強いPEラインを使用する」と同じ理屈になるが、PEラインも使い込めば、コーティングが剥がれてクタクタになる。

そんなクタクタなPEラインを使い続ければ、当然エアノットは起こりやすい。

そんなときはケチケチせず、思い切って新品のPEラインに巻き替えてしまおう。

ラインローラーを替えてみる

過去のエアノット発生事例をラインローラーに着目すると、このインパクトのラインローラーを使ったときには過去にエアノット発生は一度も起こっていない。

▼関連記事▼

実はさきほど示したエアノット実績の中で、ボーンラッシュで生じた2回ともリールはレアニウムci4+、しかもその時のラインローラーはいずれも標準(1BB)仕様のときのものだった。

2回のエアノットが起きる前に使用していたラインローラーは、iosファクトリーのラインローラーインパクト(2BB)を使用していたのだ。

インパクトが標準のラインローラーと異なる点は、独自のラインローラー形状と2BB化。この2点。

その2点のどちらか、もしくは両方の相乗効果によってエアノットの生成を防ぐ効果はあったのかもしれないね。

ラインローラーによるエアノット発生データが乏しいので、はっきりと断定はできないが、ラインローラーを替えてみるというのもエアノットを防ぐ有効な方法かもしれないね。

インターラインロッド,多点ガイドロッドを使ってみる

ガイド間の糸ふけがライントラブルの原因であれば、ロッドの中をラインが通るインターラインロッドを使用するのも一つ。

インターラインロッドなら風の影響を受けることはないし、そもそもガイドが無いので、ガイドが原因のライントラブルはゼロになるはず。

ゼナックのRGガイドシステムや、最近聞くようになったストローガイドセッティングといった多点ガイドを採用したロッドも、ラインのたわみやバタつきを抑える効果が高いので、インターラインロッドと同様の効果を得ることができる。

▼参考記事▼

エアノットができたときの対処法

エアノットの予防については、これまでの述べてきた。

では、じっさいにエアノットになっちゃったときの対処法は?

エアノットの解き方なんかを解説しているブログもあり、それらを試したことも確かにある。

コブができた箇所を水で濡らし、そこから指で揉んだりプライヤーで噛み噛みしつつコブを解いて・・・なんてのもやってはみた。

しかし、現場でエアノットでトラブっちゃってるときって頭がカッカしちゃってるので、こーんなことを落ち着いてなんてできない。

特にエアノットができるときって風が強かったりするときが多いし、冬で手先がかじかんでいるときなんて、そんなことやろうとは思わない。

それに、じっさいにやってみたところで、爪やプライヤーでラインを掴めばPEラインに傷が入るので、かりに解けてもその箇所から高切れする可能性も高い。

結論。「エアノットができたら、諦めろ!」

それならば早々に諦め、エアノットができたところから先のラインをすべて捨て、スプールに残ったPEラインにリーダーを結び直して釣りを再開する。

横着に思うかもしれないが、これがいちばん手っ取り早い。

「早々に諦めて、ラインシステムを組み直す」

テクニック的な解説にならない、無能な対処になってしまうが、経験上これがいちばんの対処法だと思っている。

つまり、エアノットができたときの対処法を覚えるより、エアノットができないための対策の方がはるかに重要ということだ。

だからこそ、PEラインは少なくとも200mは巻いておきたいね。

エアノットが多発する人は、ぜひ参考にしてみて!

以上、エアノット発生のメカニズムと自身の経験を踏まえ、考えうるエアノット予防策を挙げてみた。

言いたかったことは、まずはトラブルの発生メカニズムを理解した上、可能性のある原因のアタリをつけて検証し、それらを一つ一つ潰していくことが、原因究明をする上では必須ということ。

そして、仮にエアノットができてしまったら、早々に解くのを諦め、ラインシステムを組み直すこと。

釣り場の環境にも左右されることが多く、その多くは単一な要因だけでなく、いくつかの小さい原因が複合的に合わさって生じることも多い。

だからこそ一つずつ要因を潰し、効果を検証することが大事になる。あれこれいっぺんに複数のことを試したら、結局は何が原因か分からず、ドツボにハマるからね。

正しい知識と正しい対策で、ストレスフリーの快適な釣りを楽しみたいものですな!

▼関連記事▼

https://surf-flatfish.com/10557.html

コメント